1863年,18岁秀才目睹石达开在大渡河覆灭,他用一辈子琢磨怎样绝处逢生,终于在90岁时遇到另一支被困在大渡河的军队,他说出想了一辈子的答案,急行军,去泸定!

那天大渡河的咆哮声吞噬了四川安顺场的夜空。三万红军被逼至河岸,身后是十万国民党追兵,前方是三百米宽、暗礁遍布的激流。

此时蒋介石的电报在风中嘶鸣,务必使朱毛成为石达开第二!

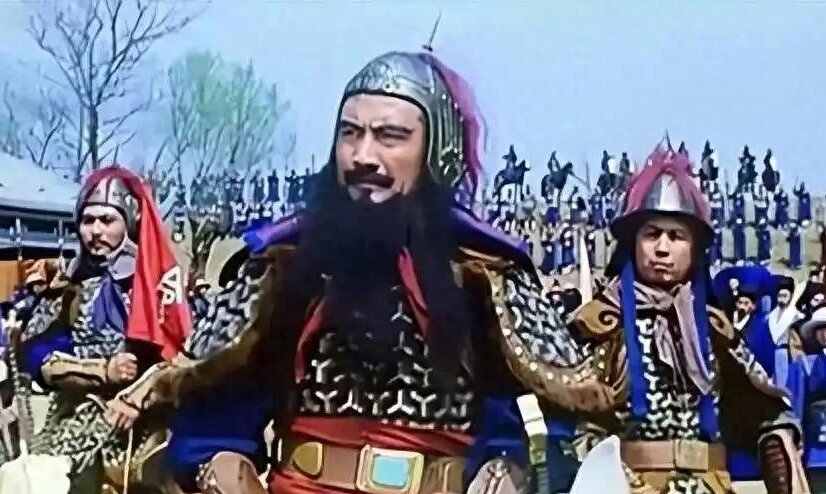

七十二年前,太平天国翼王石达开正是在此地全军覆没,四万将士的血染红了河水。此刻,历史的重压与枪炮的硝烟一同窒息了安顺场。

在河畔的木屋内,九十岁的秀才宋大顺指尖划过泛黄的地图。

而宋大顺在1845年生在四川雅安附近的一个小村子,虽然说家里条件一般但是他小时候脑子就好使。

十分的好学不说过目不忘吧,那也是八九不离十,什么四书五经,经史子集那是样样通,他18岁就考上了秀才,在乡里挺有名气。

而这位亲历石达开覆灭的见证者,用了整整七十二年推演大渡河的生路。

当红军总政治部主任李富春推门而入时,老人眼中骤然迸发亮光,他等待的另一支军队终于来了。

宋大顺的记忆撕裂了时间,在1863年5月,石达开因小妾生子竟下令全军休整三日,错失渡河良机。

从那以后,他开始研究军事历史和战略,琢磨大渡河这档子事儿。

暴涨的洪流吞噬了最后一艘渡船,清军的屠刀随之落下。

至今仍旧记忆深刻啊。

此刻他斩钉截铁地对主席分析,“安顺场渡船稀少,架桥无望,滞留即是死路!

唯有急行三百二十里,夺泸定铁索桥!泸定桥是座老铁链桥,也是他们的机会。

只见他枯瘦的手指重重戳向地图上那道纤细的墨线,那是跨越天堑的唯一生机。

在5月26日拂晓,红军兵分两路,孙继先率十七勇士乘唯一木船强攻安顺场北岸。

船工帅士高以脊背抵住礁石,在弹雨中撑住船身。

南岸炮手赵章成仅用三发炮弹端掉敌堡,十七把大刀撕开裂口。

与此同时,红四团昼夜奔袭,脚掌磨穿草鞋,在峭壁上踩出血路。

28日暴雨倾盆,敌军拆毁泸定桥半幅木板,十三根寒光凛凛的铁索悬在深渊之上。

待到5月29日16时,二十二名突击队员跃上铁索。

机枪子弹凿出刺目火花,对岸敌军泼洒煤油点燃桥头。

在火墙中,勇士廖大珠甩出最后一颗手榴弹,火海中炸开血色通道。

当夜,主席踏上铺满木板的铁索,望着脚下翻腾的浊浪长叹“红军不是太平军,更不做石达开!”

在大渡河战役七十年后,安顺场立起花岗岩纪念碑。

战士头像凝视北岸,下方浮雕里十七勇士的木船正劈开巨浪。

设计师叶宗陶为还原历史,走访老船工、研读战史,甚至在创作途中殉难于塌方的山路。

而守护这段历史的,正是宋大顺的子孙。

1983年,其孙宋光华成为纪念馆首任管理员,2004年,曾孙宋福刚接过钥匙,在玻璃展柜前为访客指向泸定桥的方向。

柜中那只被弹片击穿的海鸥相机,永远定格了未拍的合影,它的主人姜利民,与二十二名突击队员同样长眠于河畔青山。

当一群老兵蹒跚行至泸定桥西岸。

他们抚摸冰凉的铁索,将白酒洒入奔流“当年要是慢一步”话音被风声卷走。

十三根铁索在阳光下静默如碑,那上面曾烙下二十二双年轻手掌的温度,也承载着一位九旬老者七十二年的沉思。

当历史的惊涛拍岸时,智者的谋略与勇者的热血,终将汇成劈开绝境的闪电。

虽然历史上没有写关于宋长顺的事迹,但是这件事在当地都传开了。